文献来源:Billari, F. C., Giuntella, O., & Stella, L. (2019). Does broadband Internet affect fertility?. Population Studies, 73(3), 297-316.

译者:中央财经大学商学院2019级本科生 昝昊江

核稿:张文韬 杨旭泽

图片来源:百度搜索

一、引言

生育选择是家庭普遍面临的一项重要决策。国际社会将总和生育率1.5作为低生育的警戒线,而第七次人口普查数据显示,2020年我国的总和生育率已经降至1.3,进入低生育率国家行列。如何有效提高家庭生育率、保障人口合理更替,已经成为政府和学术界极为关注的一大现实问题。互联网的迅速普及,正在掀起一场对人们生产生活产生深远影响的数字革命。其中,互联网对于家庭生活的影响,包括日常的消费、投资等经济行为以及长期的生活习惯和观念态度等,业已引起各方学者的广泛关注。在此基础上,本文首次深入考察了宽带互联网的普及对于低生育国家的家庭生育决策的可能影响,并通过分析比较不同年龄、不同受教育水平的群组间的差异性影响,探究可能的传导机制。同时,考虑到潜在的内生性问题,文章构造了互联网普及的工具变量,以更好地识别互联网普及与家庭生育选择之间的因果关系。

互联网可能通过哪些渠道影响家庭生育选择?基于已有文献,文章提出三种可能的传导机制。假设一:互联网提供了更多有关生育成本和养育成本的信息,由此可能会降低年轻人的生育意愿。与传统的单向媒体相比,互联网进一步加强了社会互动,由此引发的社会学习或社会影响最终会影响人们的生育观念。假设二:互联网可能会影响年轻人对婚姻的追求,进而影响到个体寻求配偶以养育后代的可能性。互联网降低了搜寻成本,网上约会等新模式正在部分取代基于邻居、同事、朋友等关系的传统线下交往模式;同时,互联网使用也可能挤出寻求伴侣和与伴侣相处的时间,从而对生育产生负面影响。假设三:互联网可能影响女性劳动力市场的参与和工作与家庭之间的平衡,使个人更容易兼顾外出工作和在家养育子女。基于互联网技术的远程办公等工作模式可以减少通勤时间,在不影响工作效率的同时降低养育成本,这一点对于受过高等教育的职业女性来说尤为重要。

二、数据

本文使用的数据主要来自德国社会经济面板调查(SOEP)。这一微观家庭调查数据包含了大约12,000个家庭和超过20,000成年个体的信息。调查始于1984年的西德,自1990年德国统一以来扩展到东德。SOEP由若干子样本组成,包含了受访家庭及个体的社会经济特征、劳动力市场参与、健康状况和生活史(包括生育史)等多方面的丰富信息。基于此数据,我们进一步构造了研究所需的变量,例如就业状况、是否在家工作,在工作日/休息日的育儿时间,生活满意度,以及婚姻史等。

在实证分析中,我们选取2008-2012年的调查数据,并以调查当年年龄在17-45岁间的个体作为研究样本。样本包含17467名成年个体,共计34495个观测值。描述性统计的结果表明,样本平均年龄为34岁,约82%的个体在家中开通了宽带互联网服务。大约三分之一的个体接受过中等教育或获得了中等教育证书。大多数人从事的是全职工作,另有26%的个体不工作。大约21%的个体平时在家工作。平均而言,每个人在工作日用于看护子女的时间约为3.3小时,休息日为5.4小时。本文中我们将那些受过高等或中等教育的个体定义为高学历人群。

三、实证方法

3.1计量模型

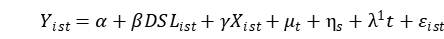

本文构造了关于生育决策的线性概率模型:

,

,

其中角标ist 表示第t 年居住于s 州的个体i。被解释变量Y表示个体在该年是否生育子女。核心解释变量为个体所在家庭是否开通了宽带互联网,即虚拟变量DSL。μt 表示调查年份的固定效应,ηs 表示区域层面的州固定效应,特定州的线性时间趋势λ1t 则用来控制未观测到的跨州生育率随时间变化的差异。除宽带互联网外,其他可能影响生育决策的个体控制变量 Xist 涵盖了受访者性别、年龄和年龄平方、婚姻状况、职业状况和移民背景等信息。

3.2识别策略

为了解决宽带互联网使用的内生性问题,本文参照了Falck et al.(2014)在研究宽带网络使用对于选民投票行为影响时所采用的识别策略。其基本思路是,利用现有电话设施的历史变化构造宽带网络的工具变量,因为当地电话设施水平对于使用宽带网络的成本存在直接影响。

在现实中,家庭宽带网络连接成本的一个重要影响因素就是居民住所与当地电话总配线架(MDF)之间的距离。基于技术原因,当两者之间距离大于4.2km时,连接宽带网络的成本会显著增加。由此,本文基于家庭与电话总配线架之间的距离这一外生因素构造工具变量。为了计算每个家户到当地电话总配线架的距离,本文使用SOEP数据中家户的精确地理坐标,并构建了两个家庭层面的二元工具变量:第一个工具变量(Threshold),当该家户地址距离其连接的电话总配线架超过4.2km时,取值为1,否则为0;第二个工具变量(No closer MDF),当该家户地址距离其连接的电话总配线架超过4.2km,并且该家户无法连接到与其距离小于4.2km的另一个电话总配线架时,取值为1,反之为0。此外,本文还构造了第三个工具变量(OPAL),即受访者是否居住在最初就使用了光纤接入线(OPAL)技术的地区。

因此,本文使用2SLS工具变量回归对线性概率模型进行估计,第一阶段回归模型为:

四、回归结果

4.1基准回归

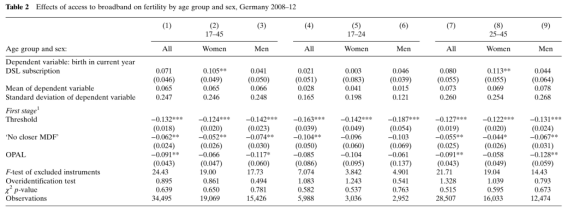

表2报告了基于工具变量回归估计的宽带网络接入对生育选择的影响。第(1)–(3)列展示了17-45岁群体的全样本回归结果,而第(4)–(6)列和第(7)–(9)列则分别报告了17-24岁群体和25-45岁群体的分样本回归结果。

工具变量第一阶段回归结果表明,三个工具变量都与宽带网络的使用负相关。同时,表2中汇报的过度识别检验统计量表明三个工具变量均是有效的。互联网使用对于生育选择的影响在性别之间存在明显差异。在全样本回归结果中(列(1)),宽带网络的使用对于生育存在正向影响但并不显著,这可能是由于平均效应掩盖了不同性别和年龄的异质性效应。区分受访者性别后,我们发现,互联网使用对于生育的积极影响在女性群体(列(2))中表现非常显著,但在男性群体中,正向影响相对更小且不再显著(列(3))。

此外,基于第(4)–(6)列结果,没有证据表明互联网使用对于年龄较低的17–24岁人群的生育行为存在显著影响。当考虑到25–45岁的人群时,第(8)列结果表明,使用互联网使得相对高龄女性的生育概率增加了11.3个百分点,但没有证明其对男性的生育决策有显著影响。这一结果可能意味着,相对高龄的女性在兼顾职业生涯和家庭生活方面面临着更大的难处,因此互联网所带来的工作灵活性的改善会非常有助于降低她们生育和养育子女的机会成本。补充材料中的回归结果也表明,互联网使用对于生育的积极影响集中体现在30岁以上受过高等教育的女性群体中。

4.2 郡县层面分析

我们进一步使用郡县层面的汇总数据,分析互联网使用情况对当地总和生育率(TFR)的影响(见表4)。

通过分析,我们证实了宽带可用性和当地生育率之间的正相关关系。如表4所示,列(1)的OLS估计表明,相对于平均总和生育率,高速互联网的平均可用性每提升一个标准差,当地总和生育率会显著增加约5%。列(3)与列(4)则汇报了工具变量回归结果。当在模型中添加地区层面的控制变量后,结果表明,高速互联网的平均可用性每提升一个标准差,总和生育率相对于平均水平将提高23%。经过内生性处理后,互联网使用的积极影响的估计系数约是相应OLS估计的5倍。

4.3稳健性检验

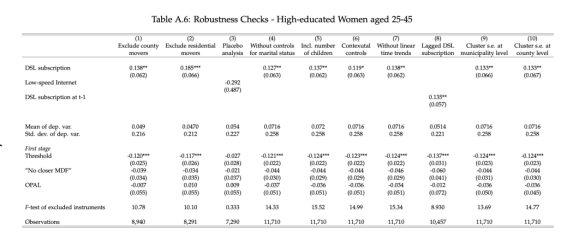

针对基准回归中使用的样本—25-45岁的高学历女性群体,本文又进行了一系列稳健性检验(见表A6)。

首先,反向因果问题可能导致对高速互联网实际效应的估计存在偏误。例如,打算生育子女的人可能会寻找能够更方便访问高速互联网的地区居住,以便更好地获取信息和居家生活。为了验证基准回归结果并非由反向因果导致,排除在样本期内改变居住郡县(列(1))或居住地址(列(2))的个体之后的回归结果表明,互联网使用对于生育的积极影响依旧稳健。

作为一项安慰剂检验,在列(3)中,我们发现,2000-2004年期间,在德国几乎还没有宽带网络接入的情况下,低速互联网对于生育选择没有显著影响。这一结果更为明确地证实了高速互联网带来的显著影响。

在列(6)中,在替换地区层面的控制变量之后,包括失业率、人口密度、平均受教育水平和年龄结构等,主要回归结果依然稳健。同样,将核心解释变量替换为滞后期的高速互联网使用情况,回归结果基本不受影响(见列(8))。

五、机制分析

如前文所指出的,互联网可能主要通过三个传导机制来影响家庭生育选择:信息、婚姻和工作-家庭平衡。

为了检验信息所发挥的作用,本文使用OLS分析了低速互联网对于生育选择的影响。虽然在家工作可能必须开通高速互联网,人们仍然可以通过连接低速互联网来获取信息。结果表明,低速互联网对于生育并没有显著影响,也就是说,信息渠道在解释宽带网络促进生育方面的作用相当有限。

互联网使用也可能通过对婚姻的潜在影响进而影响生育。本文利用从个人婚姻史中获得的关于结婚年份的信息来构造中介变量。如果在给定的年份结婚,则取值为1。研究发现,对于25-45岁受过高等教育的女性来说,使用高速互联网和结婚的可能性之间存在正向关系但并不显著(见表5列(1))。此外,互联网对于生育的积极影响主要表现在生育二胎及之后,而与第一个子女的生育选择关系不大。这一发现表明,虽然互联网使用可能会影响婚姻决定,但这种影响并不足以解释其对于生育的影响。

第三种机制认为,互联网技术为个人提供了更为灵活的工作机会,使人们可以在家里完成部分工作,从而放松了时间与空间限制,有利于实现工作与家庭的平衡。特别是对于受过高等教育的女性,工作灵活性的提升和通勤成本的降低有助于其更好地兼顾养育子女和职业发展。

为了验证这一假设,文章分析了在25-45岁高学历女性中,高速互联网使用对居家工作的可能性、从事兼职与全职工作的可能性以及工作时间和就业状况的影响。在列(2)中,我们发现高速互联网的使用使居家工作的可能性增加了29.4个百分点。列(3)和列(4)结果表明,使用互联网有助于女性从事兼职和全职工作。与之一致地,列(5)结果表明,宽带互联网的使用导致了女性工作投入小时数的减少。

另外,文章还考察了宽带互联网使用时间对工作日儿童养育活动和生活满意度的影响(列(7)和列(8))。使用互联网显著增加了女性在养育儿童上投入的时间,具体地,平均每个工作日约增加3.7小时。与互联网有助于受过高等教育的女性更好地兼顾工作和家庭这一推论一致,研究还发现互联网使用显著提高了高学历女性群体的生活满意度。

六、结论

本文聚焦于宽带互联网的普及对于低福利、高收入背景下的家庭生育行为的影响。基于德国微观家庭调查数据,研究发现宽带互联网的使用对于25-45岁受过高等教育的女性的生育选择有着积极而显著的影响。特别地,互联网的使用显著增加了生育二胎或更多子女的可能性。此外,研究还证实了地区层面宽带网络的普及对于当地总和生育率有正向影响。

互联网影响家庭生育可能存在三个主要传导机制:信息、婚姻和工作-家庭平衡。机制检验的结果初步证实了“工作-家庭平衡”这一渠道:宽带互联网减轻了工作和家庭的负担,高学历女性可以更好地兼顾职业工作和养育子女,从而提升了她们的生育意愿。但是,互联网的使用有可能导致家庭生育出现“数字鸿沟”,即高学历的女性更加容易达成其生育意愿,而低学历女性由于大多从事办公时间和场所较为固定的工作,难以享受互联网发展带来的生育红利。

Abstract

The spread of high-speed (broadband) Internet epitomizes the digital revolution. Using German panel data, we test whether the availability of broadband influences fertility choices in a low-fertility setting well known for the difficulty in combining work and family life. We exploit a strategy devised by Falck and colleagues to obtain causal estimates of the impact of broadband on fertility. We find positive effects of broadband availability on the fertility of highly educated women aged 25–45. We further confirm this result using county-level data on total fertility. We show that broadband access significantly increases the share of women reporting home- or part-time working. Furthermore, we find positive effects on time spent with children and overall life satisfaction. Our findings are consistent with the hypothesis that access to broadband allows highly educated women, but not the less educated, to reconcile career and motherhood, which may promote a ‘digital divide’ in fertility.

声明:推文仅代表文章原作者观点及推文作者的评论观点,不代表中央财经大学互联网经济研究院公众号平台的观点。